長岡市内で活動する団体にインタビュー!

今回は、「昆虫はかせネットワーク」さんにお話を伺いました。

どんなことをしている団体ですか?

新潟県にムシ好きを増やし、将来の昆虫博士を育てること、昆虫研究者同士の情報交換の場を作ることを目標としています。

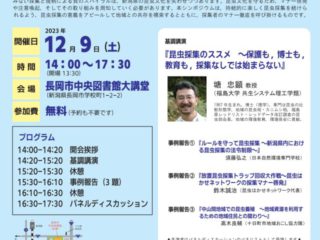

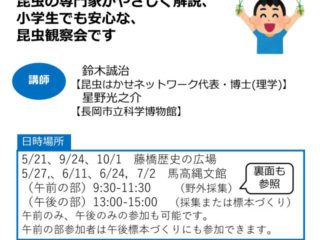

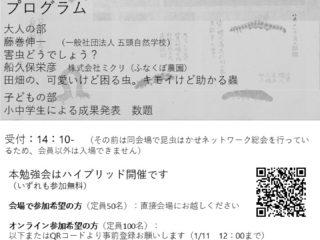

そのために、小中学生対象の昆虫観察や標本教室を開催したり、勉強会をしたり、新潟県の昆虫に関する問題点についてのシンポジウムを開催したりと広く活動しています。

子どもたちを“昆虫はかせ”にすべく、研究指導などにもとりかかっています。

活動を始めたきっかけと、これまでの歩みを教えてください。

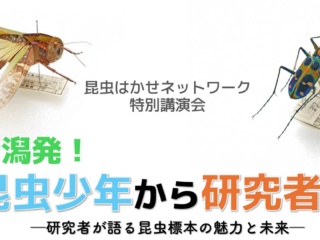

もとはといえば新潟県の昆虫少年少女が減っている心配から始めた活動です。

ただ虫に触れる活動から、昆虫少年少女に育て、昆虫はかせにする流れを作るべく、新潟市と長岡市で昆虫観察会をすることからはじめました。最初は公園での数家族の昆虫採集から始めましたが、今は数10組から申し込みがある大きな観察会に成長しました。標本展に応募したり、同好会誌や論文誌に原稿を出す子どもたちも出てきています。

設立時から毎年行っている勉強会も、2022年からは子どもたちにも発表してもらっており、前回は4名が発表しました。なかなか心強い子が育ってきています。

どんなメンバーで活動していますか?

博物館の学芸員など、昆虫の専門家がメンバーとして参加しています。

他には自然に興味があり、子どもたちを育てることに賛同してくれる人たち、10名程度で活動しています。

「昆虫の専門家が教える」というのが売りでもあります。

周囲の反応や、取り組んでいてよかったことまたは大変だったことを教えてください。

最近は学校関係者にも賛同者が増えてきて、だいぶ大きな活動になってきたなと思ってるところです。

新潟県内各地へ行ってイベントやっていますが、どこであっても来てくれる熱心な家族(ファン)がいるのは嬉しいです。

あとは最初は目立つ虫(カブトムシ等)にしか興味がなかった子どもたちが、地味だけどおもしろい虫たちに興味を持ち始めた時は嬉しいです。

今後の展望を教えてください。

展望は3つあります。

1つ目 20年後くらいに新潟から世界に通用する昆虫学者が出て、それが昆虫はかせネットワークから育った子だったらいいなと思っています。

2つ目 新潟に良い自然を残して、そこで20年後でも子どもたちが昆虫採集を続けられるような環境にしていきたいです。

3つ目 虫好きを胸を張って言えるような趣味にしていきたいです。

昆虫はかせネットワークさんのホームページはこちらから!